造船師の工房

– 船という文明・文化の起点 –

造船師の工房(仮称)は、草原の村エリアに存在する。『寝不足の造船師』と呼ばれる精霊が暮らしていたと思われる廃墟だ。

草原神殿のお膝元、草原の村エリアには、『鐘の作り手』と呼ばれる者たちが利用していた建物も存在する。造船師含め、王国の文明にとって大切な職人たちの工房が集まる村だったのだろう。造船師の工房は、向かって真ん中奥の、マンタを呼ぶための鐘が建てられた丘をくり抜くように造られている。

扉の外に置かれた壺。実は同タイプは王国の中でもここにしか無い。壺だらけの草原といえども、ここでしか見られないレア品なのである。実は少なくとも4年前(2021年)までは、右の壺しかここには無かった。いつからか左の深く埋もれた壺が現れたのだが、誰かがどこかで見つけたこの壺を、たった1人の相棒の横へ運んできたのかもしれない。

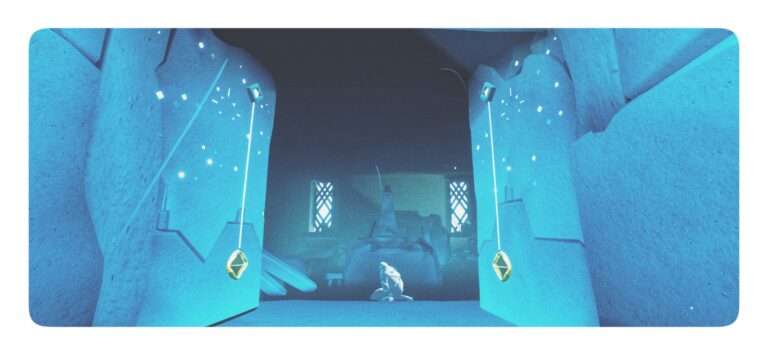

廃墟を重たく閉ざす扉にはダイヤの機構がついており、2人で同時に火を灯すことで扉が開く仕組みだ。改めて思うが、このサイズのダイヤ一つで、これほど巨大で分厚い石の扉が動くというのは、なんとも強大な力を持つ物質である。

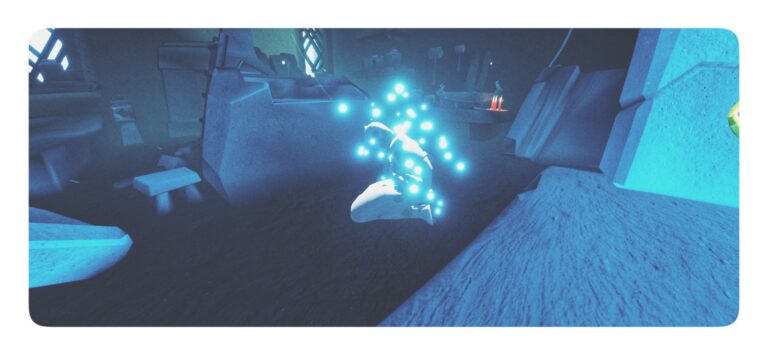

扉を開けてすぐの場所で、『寝不足の造船師』と呼ばれる者が石化している。主人が動かなくなってから数百年経つかと思われるが、頑丈な扉に守れらて、工房の中はきれいなままだ。

工房内の作業台。槌や石板などと一緒に、船の模型が置かれている。こちらは造船のための模型だと思われるが、この模型と同じものが“孤島“にもある。

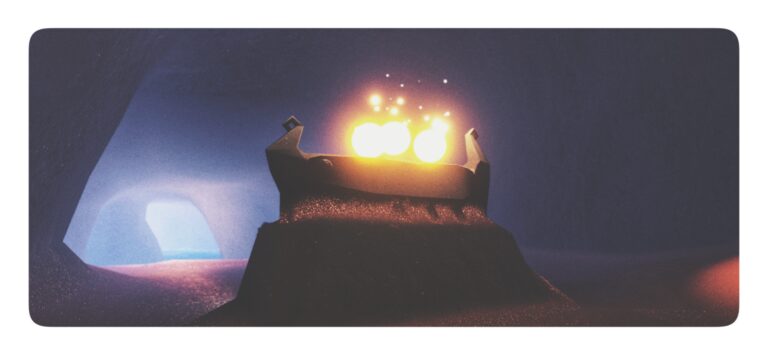

これだ。孤島の海岸線近くの洞窟の奥にひっそりと置かれており、『光の球』が祀られている。

そしてこんな感じで崇められていたのである。『おんぶする光探求者』の記憶の中の様子。

最新の映画や季節の情報から察するに、地上には太陽から“光の粒(仮称)“が降り注いでいて、それを利用することで文明がおこったようだ。上記の記憶を垣間見るに、光の探求者とは、利用するために集める採集人というだけではなく、光=太陽を信仰する者たちだったんじゃないかと思う。光探求者と呼ばれる者たちだけではなく、この時代に王国にいたものは広くこの思想を持っていたのだろう。

当廃墟から話が逸れたが、つまり造船師は、宗教的な儀式に使う祭具も作っていたのでは無いかと思われる。

工房に隣接した船着場には、『太陽のマーク』。

草原には人類と自然との間に調和の取れた共生関係があり、この相互関係は、環境や遺跡の中に描かれている。生き物と民間人が互いに助け合う様子を示すディティールが随所に点在している。(SkyアートブックP105)

とある通り、孤島時代に見られた太陽・自然信仰的な思想は、草原時代にも大切にされながら文明が育まれていったということがわかる。

船とは、人と人、場所と場所を繋ぐ大切な移動手段だ。それと同時に、繋がりや生き物との共生を重要視していた当時の人々にとっては、船とは宗教的な象徴でもあったのかもしれない。つまり、造船師という仕事は重要なものであったはず。

そんなわけで、文明的にも文化的にも重要であるこの人物は、王国でも有名な家系の者だったかもしれないのだ。

街道に使命を持って移住したとされる『腕利きの工匠』について

浮島にある石造りの物を全て彼が手がけた。由緒ある船大工の名家の出身。(公式X精霊紹介ポストより)

腕利きの工匠についての情報ではあるが、私たちが知っている船大工は、王国には1人しかいない。つまり、この廃墟の主人であった『寝不足の造船師』こそ、船大工の名家の後継なのではないかという説だ。

そういう目線で見てみると、名家であったのに彼の生活スペースは慎ましく、それこそ船のための建物のようであることが、好ましく思えてくる。

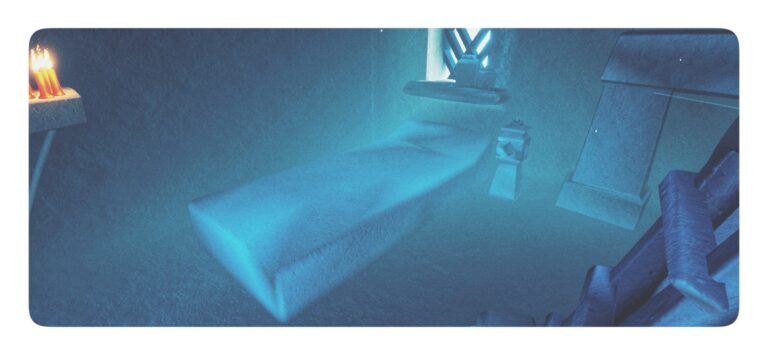

寝てる最中にも船のことを考えていたのだろう、簡素なベッド。その枕元の窓からは、太陽が描かれた船着場が見える。自分や一族の者が作った船が往来するのを見ることは、いったいどんな気持ちだっただろう。

草原の闇は、あおい。

この廃墟の中に入るといつも思うのだが、ここでの闇は、暗がりの中にまで空の存在を感じるくらいにあおいのだ。

良い家だな、と、もう役目を終えた工房を見るたびに思う。広くはないが扉が閉ざされても内側に閉塞感がないのは、空を飛ぶ船を想う造船師の情熱が、未だこの工房に満ちているからなのかもしれない。

彼の遺作であって未完成作となってしまった船は、この工房から出ることは絶対にないし、空を知ることもないままここにある。

それでも案外、あおい闇に抱かれながら作り手と共に眠り続けるということは、船にとっては幸福なのかもしれないなと思う。